社会的齿轮——社会和科技演变的内在循环

作者 杨歌 星瀚资本创始合伙人

前言概述

本文写于2020年2月新冠病毒出现的时期,结合当前的经济情况和国际关系问题作为入口点,总结出一套长时期下社会发展的理论规律,即社会科技发展时钟,并围绕其中的特性展开讨论。文章共分以下七个章节:

第一章 特殊的节点

第二章 理论主义阶段

第三章 自由主义阶段

第四章 实践主义阶段

第五章 集体主义阶段

第六章 重要指标与经济学意义

第七章 复杂系统与模型范式

文章通过大量的历史与商业案例分析论证其中的各类问题,旨在展现社会发展中有关于科技、经济、人文和社会的共通问题,并抽象形成一套初步理论,希望以此来抛砖引玉,为更多的商业和实际问题带来思考的启发。

第一章 特殊的节点

在经历了2018-2019年的硝烟后,战场上的企业和个人都精疲力竭。不过世界上的事情总是这样,就在你最期望得到救命稻草的时候,相反事实却不会为你雪中送炭。2020年初出现的新冠病毒传播速度打乱了中国乃至全球经济在短期内打翻身仗的计划,带来的是特殊时代周期下的加成式挑战。我们将走向何方,未来的十年到底是否会像王兴说的那样悲观,商业和经济问题是否还能从自身回调重现十年前的互联网式繁荣,这些问题每一天都在抽打着在机械运转的我们那麻木的神经,使我们迫切地希望找到一个信服的答案。

在过去的研究中,我们提到过一些关于产业周期和技术周期的问题,大多数都是阶段性的规律或只是单纯地从产业的角度进行分析。而在经历了资本寒冬、互联网泡沫、国际贸易战等一系列的特殊情况之后,我们才认识到其实自己的期望才是那个特殊情况,大环境的变化才是常态,运用阶段内的惯性思维是很难复制成功的,我们必须从更大的维度上了解我们所将经历的发展趋势。从2016年起,我和公司的同事们就开始研究过往历史中的金融危机、大萧条、变革与战争时期、乃至中世纪时期的社会问题,力求在其中寻找阶段性共性和更底层的社会规律。为了能更深刻地理解21世纪上半叶我们的真实处境,在过去的一年多里我走访了十几个国家,希望能从各类的历史中得到更多的启示。

为了跳脱出惯性思维,体验不同地区的文化更会带来灵感,地中海就是这样一个很好的地方。地中海地区的地理条件十分特殊,它自古以来美丽而富饶,当然也因此而战火连绵,引无数英雄竞折腰。从古埃及与赫梯战争开始,到当今的约旦河西岸;从罗马帝国到奥斯曼土耳其;再从十字军东征到圣战的历史意义;这些都与我们所熟悉的中国历史有着本质的差异。与中国相比,地中海地区有着完全不同的地理和社会特点:1. 多个文化不同的文明环绕同一个地区生存(系统不同);2.环海区域缺乏天险难守易攻(环境不同);3.资源毗邻城邦密集交流和冲突频繁(矛盾不同)。而正是基于这些基础特点,又相应地导致了更多不同的人文历史结果:4.战火连绵,没有一个文明绝对强大始终支配和管理资源;5.以攻代守,强盛则扩张,衰落则被其他文明迅速宰割;6.很多文明没有固定的家园四处逃窜;7.战争压力推动技术升级不断强化管理与军事竞争力;8.组织形态的优化调整比技术的阶段性领先更加有效;9.在吞并和毁灭文明的过程中,会伴随着阶段性的技术倒退;10.短期的政治经济平衡经常被第三方新生力量强势打破或摧毁。你可以发现,这与20世纪下半叶中美俄周边的情况有很大的不同,更与我们所熟悉的中国历史,‘中’和‘儒’的管理思路完全不同。历史上的地中海是一个真正的血腥战场,非常直接的剩者为王败者寇,不给你斡旋的时间也没有喘息的机会,人性的特点和文明的宿命更加直接和残酷地展现在这片美丽的土地上,历史轮回不断上演。

我们经常以文明古国的先发历史而感到自豪,而在几千年的发展之后,21世纪的我们会发现世界上版图上的几乎每一个角落都充满了文明和人类活动的身影。大家共同向往着美好的未来,共同参与多元文明的奥运会,逐渐淡忘了一二次世界大战的激烈和恐惧,期待着继续保持以20世纪的高速发展来建设家园。于是我们越过计算机和互联网,开始把基因科学快速应用在医疗之中,开启了量子物理层面的研发和应用课题,担心人工智能产生自我意识后的可怕情景,并提出了奇点临近的理论。然而就在这快速发展的车轮之下,我们又发现了美国和新加坡的经济增速即将在两年之内接近为零,英国更是无法忍受欧洲兄弟们的连年负增长脱离欧盟,日本的生育率创下了1899年有统计数据以来的最低点,以及快速崛起的中国和东南亚也进入了泡沫瓶颈和经济调整的长期风险。这些都是非常客观的事实情况,只是我们的惯性思维让我们下意识地回避了这些负面信号,打着黑科技的旗号而继续用越来越有限的生产资料创造着一批又一批其实只有玩具价值的智能硬件。

此时的人类就像是一匹快速奔跑而日渐骨瘦嶙峋的骏马,沿用着20世纪成功的指导思想,坐拥着西方人从大航海时期所掠夺来的物质富足假设,乘坐着新发展中国家在过往三十年里蓝海市场所带来的红利直升梯,代入进好莱坞的科幻电影畅想着奇幻的酷炫未来,全然不知地中海的残酷模式其实已经在向我们步步逼近。

海鸟定理。这个定理是我们在商业和经济中常用比喻的生物原理,意思是说社会中的集体与个人、商业中的利益竞争主体,就像海岛上栖息的海鸟一样都有自己的地盘(或资源管辖范围)。当鸟群的数量不断上升,每只海鸟的领地就会逐渐划定到一个圆形里,困兽犹斗互不相让,气氛会变得非常紧张,哪怕伸一伸翅膀也会遭到邻居的袭击。这时种群的数量便达到了极限,并且会经常发生争执和打斗。其实这与罗杰斯蒂曲线和约翰·卡尔宏(John B. Calhoun)的‘老鼠的乌托邦’实验有着十分贴近的道理,都说明社会中的单位,大到国家小到个人,当个体单位之间没有明显的差异化优势,而系统内的生产资料不能更多地供给每个个体的扩张需要,这时候就达到了一个种群的瓶颈。

当前的世界阶段,正如海鸟定理所述,在高速的发展中逐渐陷入了瓶颈。然而又不同于海鸟的是,国家与集团,企业与个人,理想抱负或扩张欲望并没有那么容易受到抑制,并且由于社会和世界环境的复杂性,总会有人逐渐脱颖而出,他们有着差异化的思维优势,强大的组织管理能力,过人的资源收拢机器(比如宗教或商业模式),以及幸运的阶段性领先技术,于是便将会出现激烈的冲突与竞争,进而之后再去实现不同形式的整合和升级。

这种情况不仅发生在我们当今的市场经济之中,集团竞争之中,更发生在历史演化的每一个进程阶段,小到部落城邦,大到民族文明,从亚历山大到默罕默德,从凯撒到到拿破仑,历史总在冲突与和平之中经历革新、繁荣、调整、强盛、到再次革新的复杂循环,而并非像我们在过去50年中所熟悉的平稳式上升。循环中的组织形态与技术应用就像机械火车的传动装置,支配和推动着资源与社会生产效率,在集中与分散的形态中变换迭代,时而以发展的代价追求稳固,时而以熵增的代价追求转型,时而从专制的形态转向共和,时而以民主的形式结合集中。

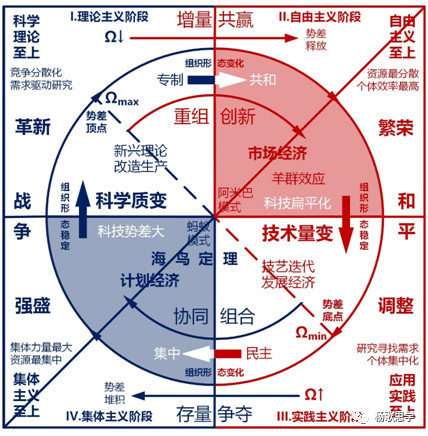

图1 社会科技进步时钟

然而这种循环本身又并非是机械地周而复始,而是在技术和时代的协同发展中不断曲折地推动着文明的进步。根据每个阶段的特点不同,可以将其划分为四个阶段:1.理论主义阶段,2.自由主义阶段,3.实践主义阶段,和4.集体主义阶段。在每一个循环阶段中,国家与集团,企业与个人,都作为一员经历或书写着该阶段的历史进程。作为个体单位,需要能够认清和遵从客观的发展规律,没有谁能在特定阶段内立刻超越、跳过、暂停或回转该阶段的状态。为了便于讨论,在这里我们将这四个阶段组成的循环称为社会科技进步时钟。下面我们分不同阶段和情况进行探讨分析。

第二章 理论主义阶段

科技理论是社会发展循环的重要推进器,理论研究通常是一个循环的开端。记得高中时代的班主任老师说:学习是存储,娱乐是消耗。对于人类社会也是同样,只有足够多的理论积淀,一个循环的运转才会有动力,它会从一小群人的深度思考,激发一批人的思潮,从而影响社会的变化,进而产生自由主义的萌发,调动了整体人群的智慧带动创造创新,也才会有之后实践和经济发展的基础。

理论思考的质变通常起始于上一个循环阶段的末期,集体主义聚集资源和人力提供了足够大的格局从而也形成了新的思考环境,与之伴随的战斗和纷争更会激发智者深度思考人生哲学和系统问题。在理论主义阶段的发展初期,人们通常是从哲学和系统的角度入手,反省发展中的问题,通过高度和抽象的方式概括建立一套思维体系,并在几代人的努力中逐渐转化为科学生产力,带动此后迅速发展的其他理论。

苏格拉底出生于希波战争胜利的年代,成长在伯里克利的盛世,他的哲学思想不仅影响了世人,也带出了柏拉图这样的学生,进而连动了亚里士多德,欧几里得,卡农,和阿基米德共六代师生,串联了古希腊从哲学到科学的思想体系,为希腊城邦的商贸繁荣和经济富足奠定了坚实的基础。在此基础上,希腊城邦出现了公民大会和长老会议,逐渐形成了成熟和完整的社会系统性共和政体,为罗马共和国进入下一个循环阶段实现地中海地区的首次整合提供了必要的思想和管理的工具。

马克思作为影响至今的伟大思想家想必不用过多介绍,他的出生同样是在滑铁卢战役胜利的年代。在经过七次反法同盟的努力,拿破仑和法兰西第一帝国的势力最终被迫瓦解。战争的末期引发了一批思想家的诞生,带动了法国工业革命,德国产业革命,以及此后整体的欧洲工业革命,自此工业化周期整体代替了手工业时代,实现了人类历史上生产力质的飞跃。

到理论主义阶段的发展中期,在受到大量新兴思潮的影响下,思想体系会迅速传播并迭代演化,人们开始脱虚向实,趋向于更加落地的科学理论研究,理论科技迅速堆积势差达到顶峰。前面所提到的古希腊六代师生,从亚里士多德开始就进行了从哲学到科学的过度,直至欧几里得和阿基米德建立了古典时代完整的数学和基础物理体系;文艺复兴的爆发结束了中世纪长达一千年的科技停滞,孕育了此后哥白尼、伽利略、牛顿和莱布尼茨等巨匠对于天体物理与高等数学的体系建立;同样在马克思、恩格斯、达尔文和尼采等思想家和哲学家之后,19世纪中叶出现了如麦克斯韦、洛伦兹、门捷列夫和勒沙特列等大批理论科学家以及如瓦特、贝尔、爱迪生等著名的技术发明家,在拉动着新时代工业革命的同时,更促进了西方自由人文主义的广泛传播;再到20世纪中叶在经历过二战的洗礼之后,涌现出了大量的数学家和物理学家,图灵,冯·诺依曼,和威廉·肖克利等代表人物各自在大学和研究所等当时时代环境下所爆发出现的资源体系,迅速搭建和完善了计算机的理论框架和实现载体,为此后的半个世纪的计算机实体产业发展奠定了基石。

从18世纪到20世纪,在战火不断的西方世界争夺中,也不断地出现区域性的理论主义土壤,特别是从法拉第开启电力与电磁的大门之后的120年时间,全球进入到了一个全速发展阶段,这个时期里的理论科学英才辈出供不应求,理论研究受到了极度的重视,人们认为日新月异下总会有更新鲜的思想,而如爱因斯坦和特斯拉的出现,以及飞机和计算机的发明也在不断地用事实映证大家认为人类进入到了科学理论引导世界发展的全盛时期。其实则不然。事实上,从冯诺依曼和爱因斯坦等大量科学家被动或主动地转移到美国,我们可以发现,理论主义阶段并非是一个持续的状态,当科学一旦产生质变,集体主义集团间的争夺就会出现失衡,战争的尾声会导致各类资源的重组,革新的力量为了巩固自己的势力和为了建立更多的壁垒会想方设法使得生产效率得到提高,理论就会从单纯的研究进入到创新应用的阶段,理论科技的势差开始释放,于是爱迪生创造了通用电气,贝尔创造了贝尔实验室,老沃森创造了IBM,从社会到经济的组织形态也就随之改变。我们所看到的从18世纪到20世纪的理论主义大浪潮事实上是在电周期下的强大产能和地理中心悄然转移过程中的一个阶段性错觉,理论主义的持续是通过转移进行的,而最初的环境已不再适合理论的发展。

理论主义阶段的最后让我们来谈谈尼古拉·特斯拉这一被誉为神但是最终却穷困潦倒的男人。作为近千项专利的获得者,磁学的奠基人,战胜爱迪生并赢得电流大战的特斯拉,生于贫困而也死于潦倒,这其实并非偶然。特斯拉的青年时期在19世纪下半叶,欧洲爆发的大量科技理论早已在工业革命中得到实践,并且在不断集聚力量形成垄断,在集团和各国之间形成对峙;而此时的美国在南北战争完成后的快速成长中,社会资源都在迅速地重组和发展,相比之下更是科技研究和自由创新的沃土。正如大量移民美国的欧洲科学工作者一样,28岁的特斯拉在1884年来到纽约如鱼得水,正适应于他自身深度钻研科技研究的性格。然而在此后的50年中,美国东海岸的经济迅速发展,实践主义下的成功导向逐渐代替了理论研究和自由主义的创新环境,这对于特斯拉的个性来说,却是一个不幸恶化的外界条件。从这里我们也可以看出,肖克利在1955年离开贝尔实验室(总部纽约),来到美国西海岸并以此而开启硅谷的诞生,其实也是美国内部理论研究和创新环境土壤转移的重要一步。如果特斯拉这样伟大的科学家能够有幸看到硅谷的诞生和发展,他可能就会创造更大的奇迹,这也许也正是伊隆·马斯克纪念他名字的寓意。

到了理论主义阶段的末期,生产在理论指导下批量革新,生产力在一些方面得到了大幅度的提升,理论科技的势差逐步释放,在这时嗅觉灵敏的人似乎都可以看到更大的创新空间,大家摩拳擦掌跃跃欲试,迫切地希望将这些新的理论体系、科学方法、技术手段付之于更多的工程应用和商业模式。到了这个状态,组织形态就自然需要向更灵活的方向进行转换,社会循环便会向下一个阶段迈进。

第三章 自由主义阶段

创新是自由主义阶段的精神核心。当一个儿童第一次接触到各式各样五颜六色的积木时,那种激动的感觉就是自由创新。创新发展会激发个体的荷尔蒙,会给一部分群体带来激昂的斗志。2019年底在中国经济和商业环境焦灼调整的阶段中,我在成都一个会议上遇到一位创业者和我说:他的生意以前做的不错但在过去一年里感受到很多压力,他很少出国但为了休息和调整心情近期去了一次越南,在那里他语言不通文化不同但却闻到了一种令人兴奋的活力,他说这太神奇了那里很多不同让他找回了当初的感觉,他认定自己一定要去那边做一些事情。是的,这就是自由创新的感觉。

在大量新生理论储备的条件下,自由的种子开始萌发。在自由主义阶段初期,从群体角度来讲:使得理论转化为创新生产力最好的办法就是激发各个单元的创造力,尽量发挥每个单元的特异性不同,奇思妙想百草丰茂,利用多元化的方法来穷尽新生思想和科技的发展可能,其实这也正是达尔文进化论中生物多样性作用的精髓;从个体角度来讲,闻到机遇嗅觉的人们希望就此找到和营造一个更加舒适的环境来激发灵感,一改此前受到的行动与精神束缚,通透地释放自己的想象力。自由主义阶段初期是一个合作共生的时代,各个个体、单元、组织、小集体因为思考空间和可用资源相对充足,大家并不会迅速产生火药味,相反为了能够更好地交流而擦出火花,大家会友好地行走互动,在相互探讨的愉快中借鉴彼此的观点而共同发展。这一时期是乌托邦的雏形,为每一个思想活跃的人刻下了自由至上的烙印,他们很多相信这一自由是永恒的。在这里值得一提的是,可用资源相对充足并非是时钟在这个阶段下的主动条件,通常都是在思考空间扩大之后,人们为了能够施展自己的创新而再找到一个资源充足的空间,这一点在21世纪以后的地球将颇具挑战。

中国历史上的春秋战国是百家争鸣涌现思想极为活跃的自由时期,诸子百家的各类流派既有相似又有不同,形成了空前的思想学术局面,不同的思路各自为营如同雨后春笋一样驱动了各个独立的新生系统,据记载在春秋时期共有大大小小共一百四十多个诸侯国相继成立,形成了中国历史上最为分散的时代。与此同时的古希腊城邦文明遥相呼应,希腊城邦在自由化发展的表现方式上稍有不同,新生的哲学科学思想在人们的实际生产生活上的指导意义更高,民间的技艺水平发展到了令人惊叹的地步,这个阶段的部分医疗器械已堪称现代,而齿轮蜗杆的机械传动装置个别也已经高度接近了工业时代中后期的水平,其中名为“the moon's apparent motion and pin-and-slot device”的复杂装置直到十九世纪还无法被仿制还原。

在另一方面,当时希腊社会的精神发展也趋于自由多样化,不同的社会组织侍奉着不同的祭祀偶像,而彼此之间并不会因为祭神的不同而发生冲突,相反还形成了宗教联合体,这一点在一千年后的中世纪是无法想象的。同期的日本于公元前3世纪的弥生时代初期从中国与朝鲜引入了水稻种植技术,人们在相互协作的过程中迅速传播了这种稻作文化,直至影响今天的日本人仍然保留着这种自愿互助的习惯,稻作文化也成为了大和民族文明的起点。

自由主义阶段初期有一个重要的特点就是人民和个体在追求自由发展的过程中,获得单位幸福所对应的物质成本相对较低,自由和创新的驱动力会成为强大的精神食粮,为兴奋的人们加油打气,不过度地在乎每一天的得失,而更加相信在自由的环境中纵横驰骋的感受才是带来灵感和激发产能的动力源泉,古希腊的人们把它称之为‘尤里卡(Eureka)’。

然而就在体验和追逐尤里卡的过程中,会逐渐分化而产生两股力量,一股为了实现目的而消耗自由尤里卡的红利,一股为了保持自由净土而形成了极端自由主义。

提及自由主义,不得不提的典型环境当然有著名的硅谷。肖克利自己虽然没有在硅谷地区成功地导演自由创新浪潮,但是他种下的种子,带出的徒弟罗伯特·诺伊斯、安迪·格鲁夫和大名鼎鼎的戈登·摩尔却作为硅谷的代表人物开创了Intel开始颠覆人类的发展。此后人才辈出的硅谷,乔布斯、比尔盖茨、贝佐斯和扎克伯格我想在这里就无需一一介绍了,直至今日,活跃的YC,Plug and Play,以及Founder Space仍然聚集了大量具有自由创新梦想的年轻英才,不断在各自的领域里开拓创新。好,让我们聊聊今日之星伊隆·马斯克。当我通读《Elon Musk: Iron Man》这本书的时候,不得不讲我重新确认了对于这位当今神坛上企业家的格外尊敬。然而,这种尊敬并非针对于他的奇思妙想,而是理解他作为一个同样的企业家也仍然面对或是更多面对了来自外界的不满和投资人的质疑。不得不说马斯克的很多设想是不切实际或者过度超前的,除了特斯拉公司的主要业务之外(不考虑电池模组和新车型),Space X在近20年的发展中不断经受考验,Hyperloop和BMI的其他线路更是难以指望。没有明确商业回报和阶段性技术成果的创新思路在今天的资本市场是不招待见和难以落地的。越来越多的投资人对马斯克产生了意见,不再愿意慷慨解囊去参与不计风险和太过于理想的自由创新,这相比与乔布斯时代的环境发生了可见的变化。没有较为明确的目标和不能在阶段内给出回报的产业,大家已经不太愿意去跟进这样的故事,相信大量硅谷乃至全球的创业者在今天都感受到了。

希腊城邦一时繁荣,但是没有形成更多的系统性产业,也没能成为捍卫自己演化出共和制的有力武器。相反,罗马人却目的明确和取之有道。在希腊人的帮助下,罗马人迅速使用新的技术建立舰队和作战方法,首次下海就打败过往霸主迦太基,并在此后连破强敌整合地中海,并保持了700年不被攻陷(罗马城)。在罗马士兵攻陷叙拉古,拿着刀剑刺向阿基米德的最后那一刻,仍在研究中的阿基米德的临终话语至今令人唏嘘不已(*注释:说了什么有多版本的传说,此处不再引用)。

自由主义阶段中后期与初期形成了鲜明的对比反差,纵然创新发展仍然是自由主义阶段的动力源泉,然而目标性则成为了创新重要的导航标。在一个体系的自由发展过程中,进化论告诉我们优胜劣汰,水平、资源、和综合实力相对较差的单位和组织将逐渐被目标性强迭代性强的竞争对手所淘汰、吞并或毁灭,打破了合作共生的环境,逐渐从非常分散进入到了少量多头(区分于寡头)的局面。无论是春秋战国,还是当今的金融或互联网公司的竞争,都说明了这一点,理想化追求唯美的机构最终会被有目标性的创新公司所取代。

美国的成立和发展是自由主义的典型代表,其自由主义阶段共存在三个时期。第一个时期是从美国独立宣言后到19世纪初期,早期的欧洲殖民者后裔在实现独立后享有着富足的资源并在新大陆上开始全新的建设,这时的美国经济主要依赖农村种植业,是一个真正从零到一的开疆扩土时期;第二个时期是南北战争之后19世纪末至20世纪初的美国东海岸地区,这正处于或是说引发了美国第三次移民高潮,从1881年到1920年移民总人数猛增到2350万,当时的美国快速进入到电气时代,与经济高速协同发展,电影《海上钢琴师(1900)》形象地展现了当时的移民人群渴望在新大陆上获得自由发展的激动心情;第三个时期则是从20世纪60年代开始到21世纪初(很多人会认为至今仍是)我们所熟悉的美国西海岸地区,以硅谷湾区作为其核心。美国之所以在两个世纪以来能够近乎连续地经历自由主义阶段的红利,本质上有两个很特殊的原因:一是完全不同于地中海和亚洲地区,20世纪以前的美国资源人均水平高总量大,有足够的环境和物质基础供应较长时期的发展空间。二是大量的人才和劳动力涌入,这里不仅是有开创和侵略性的殖民者,还是敢于放弃过去追求新生的移民,他们与同期的人相比更具有自由创新意识;并且很幸运的是,在第三次自由主义阶段时期,美国的移民政策虽已经历多次收紧,而二战的胜利和此后的冷战又再次为美国添加和激发了大量的科技人才。最后我们需要认识到,即便是有以上特殊的条件,其实美国也并没有能逃离循环,南北战争、寡头垄断、大萧条和经济危机这些都是循环的阶段性产物,只不过是在地理位置、关注中心和意识引导的不断转移下,才得以支撑了至今为止自由女神像所代表的信念。随着美国经济的发展和政局的变化,历经了从东海岸到西海岸两百年的发展历程,人民和企业的生存成本在随着生活质量越来越好的同时也不断提高,幸福和自由的区域逐渐变得拥挤,到今天,真正留下的乌托邦式自由主义火种其实并不多了。

自由主义阶段后期,另外一股力量在极致地追求自由并认为这是社会发展的必然方向。60年代的嬉皮士,以及后来体面的雅皮士,都希望能够继续放大自由主义思想,宣传无组织性群体和无政府主义中的自由思想优势。的确,自由主义对于每个独立的个体是一个相对好的感受,没有约束没有压力,阿米巴的模式理论上会充分调动每个人的创造积极性,甚至于嬉皮士的运动也的确推动了硅谷很多企业的创新发展。但是,从群体的角度来讲,自由主义阶段的后期由于幸福成本开始上升,个体欲望不断发展膨胀不像早期那样容易满足,不同感受之间形成对抗力,如果不加以控制,发展成极端自由主义就会出现纵欲、暴力、无序、和方向迷失,大量有效的精力被相互对冲掉,社会最终将会失去动力。

因而在自由主义阶段末期,目的性强的创新群体总会脱颖而出,他们达成了阶段性的共同目标,秉承着着实践出真知、无的不放矢的原则,一步一个脚印,一战一个城池地推进自己的领地,最终将在一个平稳和平的过程中占得资源和先机,同情和无奈地绕开那些极端自由主义者,将历史推动到下一个阶段。

在这里,还有一些不是很激进的人群或是一部分人的保留性格,停留在自由主义中期的怀念中。他们虽然跟随社会进入了实践主义阶段,而心却留在了自由主义之中。于是,一部分人会产生双重人格,而另一部分则选择伪装自己,将更真实的自我留在另一个环境例如虚拟世界中。电子游戏、视频直播、虚拟现实技术的出现更加挽留了这些内心向善不扰他人的犹豫自由主义者,这些人群是组成羊群效应的典型代表,他们保留自己的感受,执行自己的意愿,但同时也会把施瓦辛格选为自己的州长。当下爆发的短视频,从抖音快手到Snapchat,事实上是大量上一个时代后犹豫自由主义者停靠的港湾,其中最有代表性的当属Bilibili,二次元下的个性化体验,为很多年轻人甚至中年人带来了不同于现实的另外选择,大家用一种特殊的文化方法找到了久违的共识。

自由主义阶段是一个复杂多元的特殊过程,当大量个体单元分散生长的时候,其初单元的运转能力和效率都会提升从而促进发展和创新,理论积淀的壁垒势差大幅释放,而后逐渐进入了瓶颈。阿米巴模式有着它特殊的熵增问题,分散的管理并不会长期优化,正所谓分久必合合久必分。然而就从个体感受而言,自由主义当然更多承载了个体的快乐,所以可记载的历史也相对较少,除了个别艺术大师的创作千古流芳,你却很难见到大量得志诗人的小确幸。